11月3日,澎湃新聞上發表了一篇名為《生活垃圾管理背后的“隱秘”成本》的文章,作者系綠色和平組織項目主任,文中稱:生活垃圾處理的主流方式還是填埋和焚燒,仍沒有實現真正意義上的“無害化”。與之類似的還有很多觀點筆者無法認同。鑒于綠色和平組織是較為成熟的公益性組織,且文章發布在知名媒體平臺,筆者認為應該有所表達,孰是孰非,供讀者評斷。

01

在綠色和平的文章中,“估算”出2018年中國每年生產的生活垃圾為5億噸,且根據住建部統計的生活垃圾清運量為3億噸左右,以此得出結論:農村地區2億噸生活垃圾沒有納入清運處理范圍。從而更進一步表達觀點:大中城市生活垃圾雖然得到清運和處理,但方式為填埋和焚燒,仍沒有實現真正意義上的“無害化”處理。據資料顯示,北京市生活垃圾年產量約900萬噸。按照原文章觀點,2億生活垃圾沒有進行清運、處理,相當于我國每年有22個像北京這樣的特大城市生活垃圾無人問津,這樣的“估算”究竟有何依據?筆者分析,“估算”依據或許是根據“中國人每天產生1公斤生活垃圾”這樣的概念來進行推算,得出14億國人每年產生5.1億生活垃圾的數據。但別忘記,隨著城市化進程,長期居住在城市的人口比例越來越大,他們產生的垃圾已經通過環衛系統進行處理。而真正生活在鄉村的居民,每天產生的生活垃圾遠不足1公斤,這是一個常識問題。11月15日,央視新聞報道,自農村人居環境整治三年行動開展以來,全國有93%的村莊生活垃圾得到處理,比2017年提高15%。這一數字符合我們對于農村環境面貌的整體認知,那么“2億噸農村垃圾未得到處理的”言論顯然是漏洞百出了。綠色和平文章中論斷,我國生活垃圾的主要處理方式為填埋和焚燒,并未實現“真正意義上”的“無害化”處理。雖然文章中并未給出所謂“真正意義上”是如何定義,但從行文上來看,分別列舉了垃圾填埋場和垃圾焚燒廠對周邊環境的影響數據來對這兩種處理方式進行指責。其中,聳人聽聞的數據包括:“2002年,中國填埋場地下水超標率已經高達88.6%,北京90%以上的地下水已經被污染。”筆者根據原文參考文獻中找到了“北京90%地下水被污染的”來源出處,這一數字出自2003年《新聞周刊》采訪中國環境科學院一位研究員得到的。此外,筆者并未查詢到嚴謹的學術文章中的統計數據。同樣,筆者也并未查詢到關于“2002年,中國填埋場地下水超標率達88.6%”的數據來源。而筆者查詢到2003年3月中新網報道:北京的環境監測員每天從設在垃圾衛生填埋場內及地下水上下游地區的不同檢測井中提取水樣監測,多年的數據顯示,北京的地下水沒有被衛生填埋場垃圾污染。填埋的方式現在逐漸被國家和各地方政府淘汰,以效率更高的垃圾焚燒技術作為取代。而這一處理方式也成為綠色和平文章攻擊的重點。原文表述:“2004年,中國垃圾焚燒廠已經成為三大排放來源之一,排放的二噁英總量高達10.2kgTEQ,位居世界第一”。按照正常人的閱讀邏輯來看,這句話的主語為“中國垃圾焚燒廠”,其年度排放總量為10.2kgTEQ。在2015年生態環境部發布的《二噁英類監測技術規范》(征求意見稿)編制說明42頁中,筆者找到了這句話的來源出處。原文表述為:“根據調查研究結果可知,我國2004年各類排放源二噁英排放總量為10.2kgTEQ,主要排放源為金屬生產、發電和供熱季廢物處理,這三類排放源貢獻量合計占到了總排放量的81%。”很明顯,原文中10.2kgTEQ的排放總量,為“金屬生產、發電和供熱及廢物焚燒”三項來源的總和,且所謂“廢物焚燒”還包括了危險廢棄物、醫療廢棄物等處理方式,生活垃圾焚燒所占的排放占比又會更少。然而在綠色和平的文章中,不知何故把幾種生產方式中的二噁英排放量全部“歸功于”生活垃圾焚燒,令人費解。其實,關于垃圾焚燒二噁英的問題,業內已有普遍定論。根據浙江大學邱坤贊等于2003年3月發表論文《二噁英在流化床垃圾焚燒爐內生成及分解的模擬計算》中的理論計算結果表明,焚燒爐在組織良好的燃燒條件下,燃燒溫度大于800℃,停留時間大于2s,入爐垃圾帶入的二噁英分解效率可達99%。2014年7月1日實施的《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485-2014)對生活垃圾焚燒廠的排放控制做了規定。該標準要求,爐膛內焚燒溫度必須≥850攝氏度,爐膛內煙氣停留時間必須≥2秒。部分省份還提出了更高的要求。如去年11月頒布的《海南省生活垃圾焚燒污染控制標準》對垃圾焚燒污染物排放濃度限值提出了比國標更加嚴格的管控要求,如二噁英類測定均值由國標的0.1ngTEQ/m3降至0.05ngTEQ/m3。監管方面,2020年1月1日開始執行的《生活垃圾焚燒發電廠自動監測數據應用管理規定》明確要求,設區的市級以上地方生態環境主管部門應當將垃圾焚燒廠列入重點排污單位名錄,監控每臺焚燒爐工況和自動監測異常情況。這些都說明了國家對垃圾焚燒技術和監管層面,都彰顯了最大的力度。對比綠色和平文章中,關于垃圾填埋和焚燒方面危害所列舉的部分論據,至少是存疑的。而筆者認為,文章中之后所表達觀點同樣漏洞百出。

02

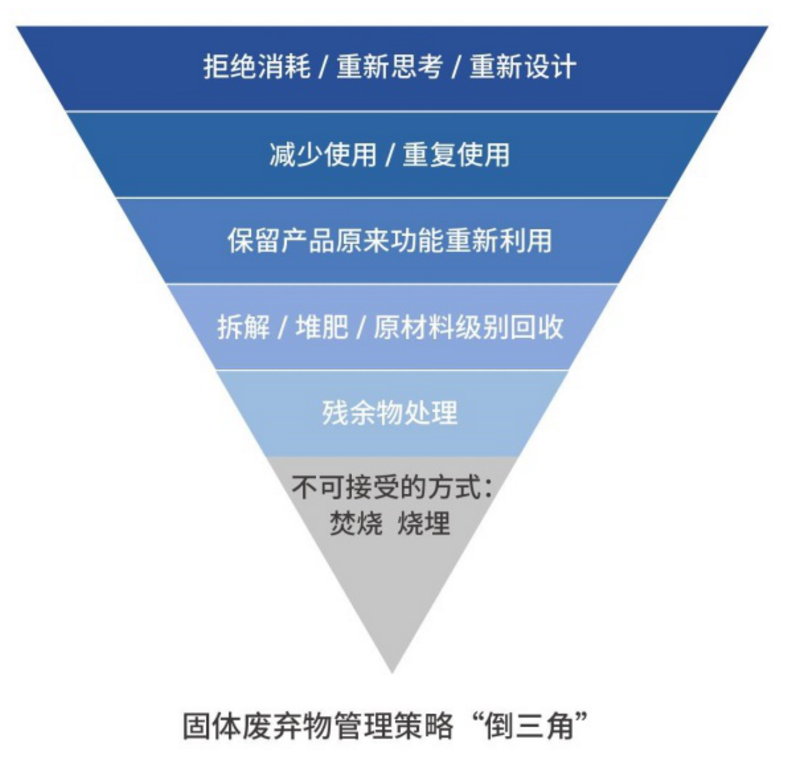

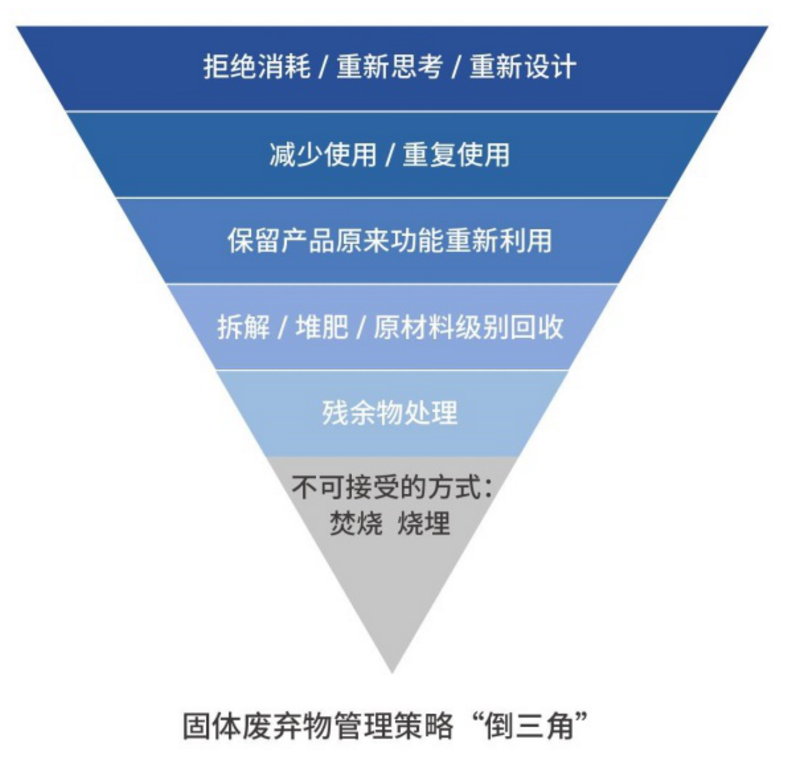

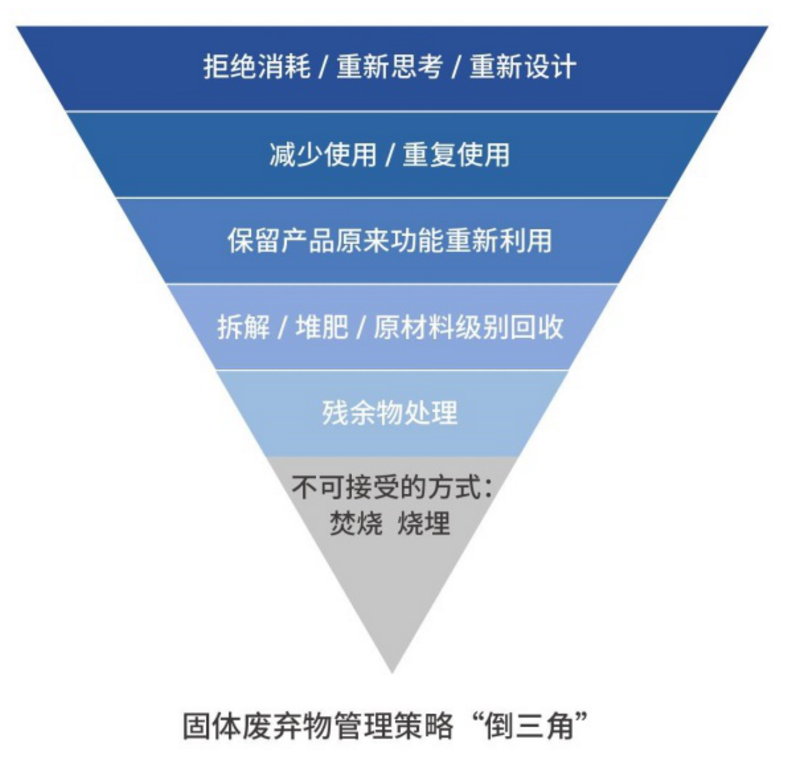

在綠色和平文章中,舉出了該組織所設計的“倒三角”固體廢棄物管理策略。其中,把“焚燒、燒埋”作為“不可接受的方式”。將“源頭減量、重復使用、循環再生”稱之為“更先進的固廢管理策略”。文章認為目前中國生活垃圾管理亟待解決以下問題:

1、廢棄物管理策略理念陳舊;

2、缺乏基礎數據輔助科學管理;

3、未將環境成本、健康成本等納入考慮,垃圾處理的社會成本偏高。

首先說一下所謂當前廢棄物管理策略觀念陳舊、輕視前端治理、不注重“源頭減量”的問題。生活垃圾源頭減量,倡導重復使用、循環再生等更加健康的生活方式并沒有錯。但如果把這些作為我們制定固廢管理策略首選要素,不免成為空中樓閣,不切實際。我們都知道,生活垃圾的產量對應的消費水平的提升。近幾十年,我國人民生活水平、消費能力提升,生活垃圾產量明顯提升。“新三年、舊三年、縫縫補補又三年”,這樣的口號體現的是國人“源頭減量”的思想覺悟嗎?在我看來,這只是在生產和消費能力普遍低下的國情之下,人們的理性選擇罷了。另外,生活垃圾產量的提升,其實是社會經濟發展的結果,為何要視之為洪水猛獸?“雙11”過后,必然又會產生一大批網購包裝等垃圾。但這又如何呢?人們選擇了這種新興的消費方式,節約了時間成本的同時,造就了大量的市場機遇。我們需要因為多產生了垃圾而去抵制這種消費形式嗎?同樣的例子還有外賣行業,當我們把目光聚焦于激增的外賣垃圾上時,也應該考慮到這種方式所給人們帶來的便利和效率的提升。我們當然需要倡導節約習慣,抵制浪費,呼吁垃圾減量和循環利用。但現實是,在目前正常的生產和消費習慣中,仍然會有大量無法循環利用的廢棄物需要被我們解決。盲目夸大循環利用的作用、甚至將其標榜為終極解決策略,這既不科學、也毫無必要。第二,綠色和平文章認為我國在生活垃圾管理中缺乏基礎數據輔助科學管理的觀點有待商榷。其實,在筆者的工作中發現,在我國生活垃圾的數據方面,已經有非常明顯的提升。具體的表現,正是文章最不推崇的生活垃圾焚燒領域。例如,2019年7月印發的《海南省生活垃圾焚燒發電中長期專項規劃(2018-2030年)》,全文三萬多字,全面匯總了海南省各市人口、垃圾產量、設施規劃等情況,數據詳實、圖文并茂。今年6月,海南省又印發《海南省垃圾無害化處理設施規劃環境影響報告征求意見稿》,在近百頁的文件中,全面介紹了海南省廢棄物處理設施的現狀和規劃。可以讓我們通過數字,直觀了解到海南省垃圾處理產業全貌。除海南省外,很多省市都制定了當地垃圾焚燒產業規劃,垃圾焚燒項目往往投資大又相對敏感,站在地方政府角度考慮,想做到全面規劃,又怎能沒有相關的數據支持呢?最后,綠色和平認為“未將環境成本、健康成本等納入考慮,垃圾處理的社會成本偏高。”為文章的核心觀點,而筆者認為,這也恰恰是本文中最大的謬誤。看似角度新穎,實則混淆概念。

03

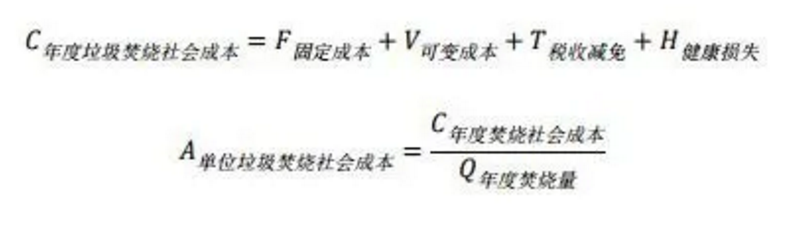

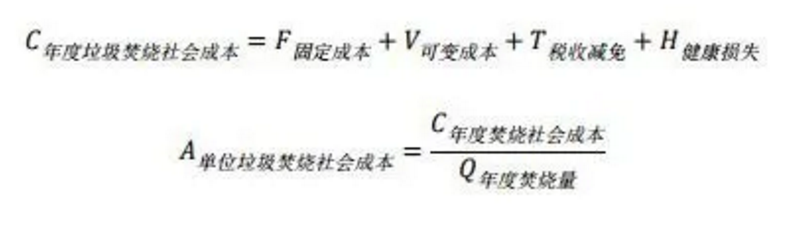

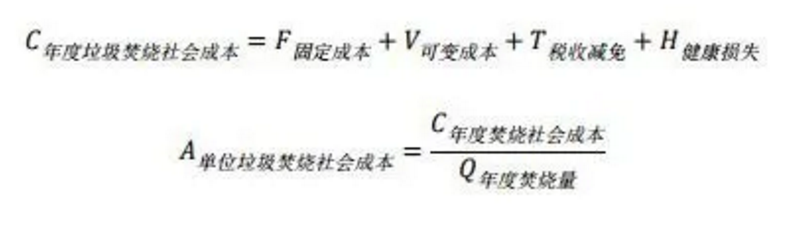

以焚燒和填埋為主導的垃圾處理方式不能有效實現垃圾無害化處理,導致多種環境和健康風險:垃圾填埋場存在惡臭氣味、滲濾液污染土壤和地下水問題,垃圾焚燒廠也存在二噁英排放、空氣污染、重金屬污染等問題。兩種處理方式都會排放大量溫室氣體,加劇氣候變化。這些都需要被計算到社會總成本之中,文章援引中國人民大學國家發展與戰略研究院發布的《北京市城市生活垃圾焚燒社會成本評估報告》,針對北京市當時運營的三座垃圾焚燒廠的社會成本進行的評估結果顯示:北京市生活垃圾焚燒的社會成本為20.39億元/年,折合每噸生活垃圾焚燒的社會成本為1088.49元。筆者詳細閱讀了這份評估報告,其中計算垃圾焚燒總成本的方法如下圖所示。除了垃圾焚燒廠建設經營中的成本,重點將“健康損失”納入了“社會總成本”,將垃圾焚燒廠可能引起的癌癥治療花費等也計入其中。

除了垃圾焚燒廠建設經營中的成本,重點將“健康損失”納入了“社會總成本”,將垃圾焚燒廠可能引起的癌癥治療花費等也計入其中。在這種計算方式下,上述北京市生活垃圾焚燒每年的社會成本20.39億元中,健康損失高達14.31億元,占比70.19%。首先,上文中有所提及,針對垃圾焚燒項目,國家出臺了一系列標準和監管措施,已通過最大的力度,降低垃圾焚燒項目的污染排放。退一步講,即使垃圾焚燒廠會排放一定的有害物質,我們也不能把造成的“健康損失”一股腦推給垃圾焚燒行業。原因很簡單,因為垃圾焚燒是將生活垃圾化零為整了。產生二噁英等有害物質的是“垃圾”,而不是“焚燒”。需要強調的是,即使不經過焚燒,生活垃圾自身也含有一定量的二噁英。我們需要關注的,是經過焚燒無害化處理后,二噁英是更多了,還是更少了。去年9月在西安舉辦的“第八次生活垃圾焚燒處理技術與設備研討會”上,清華大學劉建國教授作報告指出,生活垃圾自身也含有一定二噁英,需要關注垃圾焚燒是二噁英的“發生器”還是“消減器”。劉建國教授指出,老舊的垃圾焚燒設施的確是二噁英的發生器,排放的二噁英量是垃圾帶入二噁英量的6倍多,其中煙氣排放量和飛灰中含量分別為垃圾帶入量的1倍和5倍。而現代化大型垃圾焚燒設施則完全是二噁英的消減器,其煙氣排放的二噁英不到垃圾帶入量的1%,飛灰中的二噁英含量也小于垃圾帶入量的10%,總體消減了80%垃圾中原有的二噁英。數據顯示,歐盟生活垃圾焚燒對二噁英排放總量的貢獻由1990年的11.5%降低為2015年的0.004%,削減了99.99%。美國生活垃圾焚燒量由1987年的1340萬噸上升到了2000年的3060萬噸。但其對二噁英產生總量的貢獻卻由1987年的63.8%降低為2000年的5.9%,削減了99.1%。日本的生活垃圾焚燒二噁英排放量由1997年的約5000gTEQ下降到2003年的71gTEQ,削減了98%。這些趨勢說明,隨著技術進步標準提升,生活垃圾焚燒二噁英的排放是完全可以得到有效的控制。劉建國教授報告中還援引了一項研究數據,南京大學針對我國222個垃圾焚燒廠核算其二噁英平均排放因子為1.2ug/t垃圾,比垃圾自身二噁英含量低1個數量級,證明垃圾焚燒實際上大大削減了向環境的二噁英排放;二噁英致癌風險只占總致癌風險<10-7,說明其環境風險可接受。另外,垃圾焚燒過程中主要致癌風險來自鉻元素(Cr),而焚燒過程中并不會產生絲毫的Cr,所以如果不經過焚燒風險其實更大。綜上所述,如果想計算垃圾焚燒中的“隱秘成本”,正確的方法應該是計算原生垃圾如果不經處理造成的危害,與焚燒后的風險進行對比,這才能得到更加公允的論斷。垃圾焚燒是一個帶有社會公益屬性的產業。就像一個生病的病人去醫院做手術治療。這一過程中,如果我們只計算病人的診療費用和手術帶來的痛苦,而決口不提對患者帶來的健康收益,那我們得到唯一的結論,就是醫院黑心、醫生無德,這當然是嚴重的偏頗。垃圾焚燒技術是目前世界各國主流的處理生活垃圾的方式,不僅高效,還能產生一定的電能作為回收利用。不可否認,這一技術在發展過程中,曾因為認知水平的不足,造成過一些環境損害。但經過多年的努力,我國的垃圾焚燒技術已經步入世界前列。國家和企業正通過一系列舉措,提升技術、加強監管,將風險控制在“可接受”范圍,需要我們客觀的去評價。就像人人都知道修建高速公路的好處,但每一條高速公路上,都會有發生車禍的風險。我們要做的,是對高速公路的設計、建造嚴格把關,平時注重科學管控,把風險降到最低。而不是放大風險本身,停止高速路的建設或者不敢開車上路。綠色和平文章中,充斥著對我國的生活垃圾處理產業的詬病,但因缺乏充足的論據和專業性,令人遺憾。而對于垃圾焚燒行業的點評,只以管窺豹式的解讀,片面夸大危害性。筆者認為,這樣的觀點不僅是對生活垃圾處理行業的傷害,由此令公眾對產業產生錯誤的認知,則貽害更大。